先日行った「民藝の日本」展で気になった鹿児島 苗代川で作られた「山茶家」。

多治見市図書館でこの山茶家について調べてみました。

苗代川の山茶家

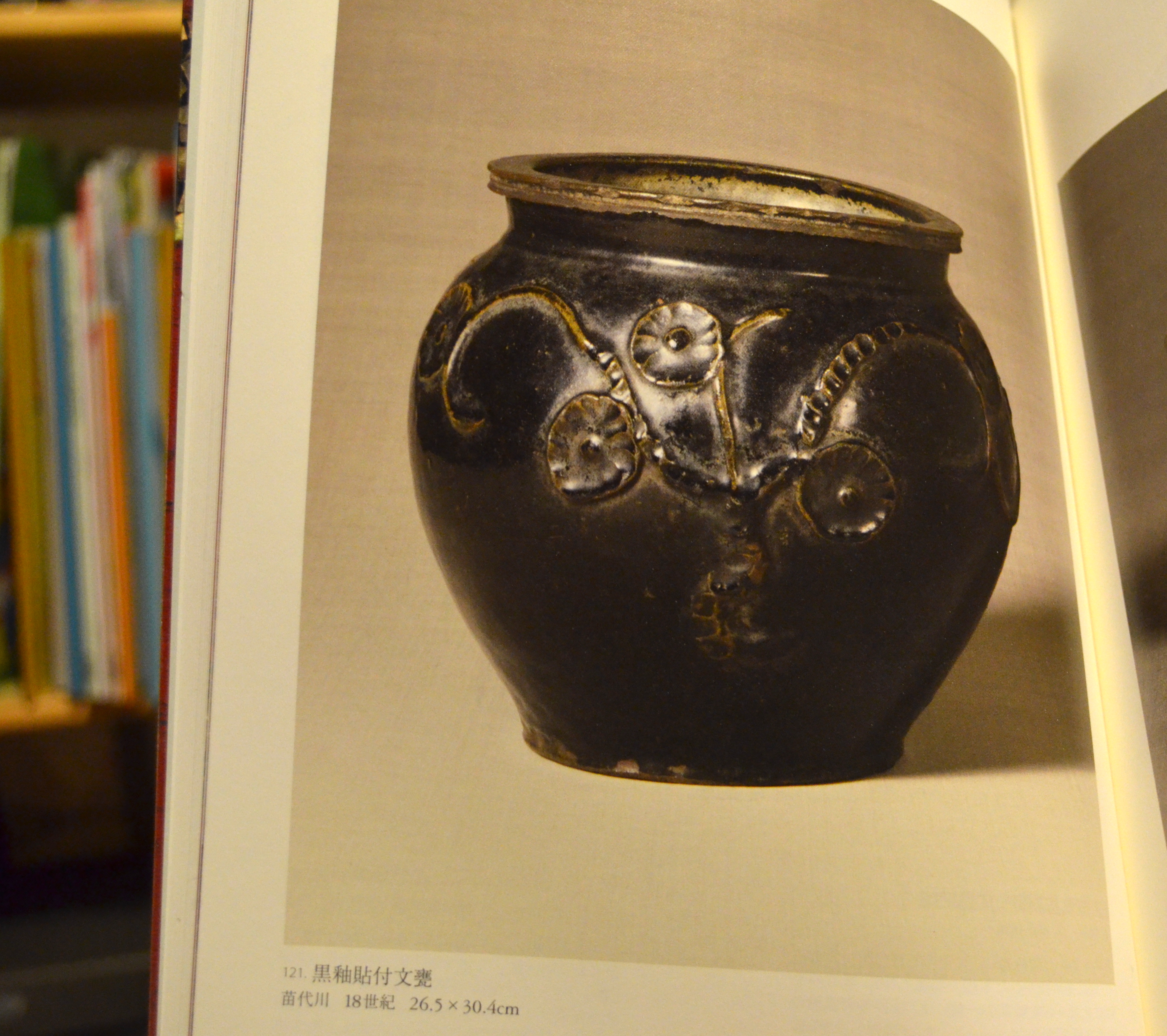

展覧会で展示されていた柳宗悦の収集した山茶家はこちら。

山茶家(やまちょか・やまちゃか)とは鹿児島弁で土瓶類のことを言うようです。形は様々でいわゆる土瓶型のものから上の写真のような土鍋風のものまで。

写真のような大きいものは飯炊きにも使われたそうで、この山茶家は陶工が飯を炊くのに使っていたと書いてありました。

愛らしい形、素朴な色、米を炊いて食べる陶工たちの姿を思い浮かべ、苗代川ってどんなとこだろう、と興味が募りました。

苗代川(なえしろがわ)とは

苗代川とは現在の鹿児島県日置市東市来町美山地域のことです。

今も下記の二つの窯が有名で、2012年に長尾智子さんがこの窯を訪ねた様子が記事になっていました。

この地域で生まれた陶磁器のことを薩摩焼といい、「 白もん」と呼ばれる豪華絢爛な色絵錦手の陶器と「黒もん」と呼ばれる大衆向けの雑器が作られてきました。

薩摩・朝鮮陶工村の四百年

そして、多治見市図書館で見つけたのがこの本。

苗代川について複数の研究者が書いたものを集め、巻末には第15代沈壽官と鮫島佐太郎へのインタビューも掲載されています。

以下はこの本のまとめです。

苗代川という場所は16世紀、秀吉の朝鮮侵略に同行した島津義弘が朝鮮半島から連れてきた朝鮮人の陶工たちの村。

この侵略戦争の際には日本に数万人という朝鮮人が労働力を補充する目的で連れてこられた。当時の日本にはなかった朝鮮の陶磁器製造技術は珍宝されたため、高い技術を持った陶工たちも多く連れてこられた。

薩摩以外にも有田焼、萩焼など各地で朝鮮人陶工たちによって発展した焼き物はあるが、この苗代川は他と比べても特殊な歴史を歩んできた。

・薩摩藩が村民に朝鮮文化を保持し続けさせた

苗代川に住まわされた朝鮮人たちには屋敷(当初は24戸が用意された)と介抱高という生活を支えるための収入が与えられ、陶工の中から庄屋が選ばれ他の一般的な村と同様の体制が整えられた。

一方で朝鮮名を変えることを認めず、言葉、踊り、衣服、髪型など朝鮮式を保持し続けるように決められていた。

薩摩藩主は参勤交代の途中に苗代川に立ち寄り、陶器を愛で、住民たちによる神舞を堪能し朝鮮の料理などを楽しんだという。

苗代川の陶器、風俗を好んだ薩摩藩藩主の島津光久、続く綱貴により苗代川は特別に保護された薩摩藩内の朝鮮村となった。

上記が本に書かれていたざっくりとした苗代川の成り立ちです。

苗代川を訪れた人たちには「朝鮮式の小豆をのせた餅が振舞われた」と書いてあったのを見て、以前多治見ツキイチ朝ヨガのオヤツに韓国食材店で買ったお餅をみんなで食べたことを思い出しました。

薩摩藩にとっては異国の文化を自分たちの藩内にもっていることがある種の自慢であり、琉球支配と同じような意味合いがあったのでは、と書かれていました。

この後、藩主によって特別に保護されていたという事実を村民達がどのように自らのアイデンティティと結びつけていくか、藩の保護がなくなり近代に入り日本人への同化を目指していく動き、日清日露戦争に積極的に参加していく複雑な背景、差別に苦しむ大正・昭和時代などが詳しく書かれています。

そして1934年(昭和9年)柳宗悦が河井寛次郎らをともない苗代川を訪れこの地で作られていた「黒物」に魅せられます。